漢方寿福堂について

「西洋医学と東洋医学、二つの知が出会い健康を考える」

それぞれの背景にある生活習慣や心の状態などの「からだの声」に耳を傾け、一人ひとりの体質に合った最適なケアをご提案いたします。

それぞれの背景にある生活習慣や心の状態などの「からだの声」に耳を傾け、一人ひとりの体質に合った最適なケアをご提案いたします。

鍼灸治療室 寿福堂の治療指針

札幌市白石区にある鍼灸治療室 寿福堂では、「こころ」と「身体」が弱っている方に向けて、漢方医学と現代医学の知見を融合させた鍼灸治療を提供しています。この独自のアプローチは相乗効果を生み出し、体調不良の根本改善に、より高い治療効果を引き出します。

鍼灸治療では、気の流れを整え、経絡のバランスを調整することで、免疫力・代謝・血液循環を促進し、全身の調和を取り戻します。また、西洋医学とは異なる視点から体調不良の原因を捉え、従来の治療で改善しなかった症状にも対応が可能です。本来備わっている自然治癒力を最大限に引き出すことで、さまざまな不調の改善をサポートします。

さらに、併設のつばさ薬局では、漢方薬のご相談も承っており、鍼治療と併用することで、より効果的な改善が期待できます。通常の鍼治療では症状のある部位に直接施術を行うことが一般的ですが、漢方(東洋の古典医学)に基づく経絡治療では、気血の流れを整えることを重視し、主に膝から下と肘から手にかけての刺鍼を行います。直接患部に鍼を打つことが少ないため、より穏やかで負担の少ない治療が可能です。

また、鍼治療に加え、医薬品やサプリメントを組み合わせることで、体の外側と内側の両面から体調を整えます。施術には極細の鍼を使用し、刺激を最小限に抑えているため、安心して治療を受けていただけます。

皆様の健康を支えるため、寿福堂は一人ひとりの体質や症状に合わせた最適な施術を提供してまいります。

鍼灸治療では、気の流れを整え、経絡のバランスを調整することで、免疫力・代謝・血液循環を促進し、全身の調和を取り戻します。また、西洋医学とは異なる視点から体調不良の原因を捉え、従来の治療で改善しなかった症状にも対応が可能です。本来備わっている自然治癒力を最大限に引き出すことで、さまざまな不調の改善をサポートします。

さらに、併設のつばさ薬局では、漢方薬のご相談も承っており、鍼治療と併用することで、より効果的な改善が期待できます。通常の鍼治療では症状のある部位に直接施術を行うことが一般的ですが、漢方(東洋の古典医学)に基づく経絡治療では、気血の流れを整えることを重視し、主に膝から下と肘から手にかけての刺鍼を行います。直接患部に鍼を打つことが少ないため、より穏やかで負担の少ない治療が可能です。

また、鍼治療に加え、医薬品やサプリメントを組み合わせることで、体の外側と内側の両面から体調を整えます。施術には極細の鍼を使用し、刺激を最小限に抑えているため、安心して治療を受けていただけます。

皆様の健康を支えるため、寿福堂は一人ひとりの体質や症状に合わせた最適な施術を提供してまいります。

本治・標治

漢方では病気の治療を考えるとき本治・標治という考え方をします。

標治

・病気の表面的な症状や兆候を治療するアプローチを指します。

・主に症状の緩和を目的とし、一時的な解決を提供することがあります。

本治

・病気の根本的な原因や深層にある問題を治療するアプローチを指します。

・長期的な治療を目的とし、病気の根本的な原因を解決することを目指します。

これらを風邪の治療を例にしますと、症状(咳、鼻水、発熱など)を緩和するための治療が標治で、免疫系の強化や体質改善を目的とした治療が本治の一例です。

標治

・病気の表面的な症状や兆候を治療するアプローチを指します。

・主に症状の緩和を目的とし、一時的な解決を提供することがあります。

本治

・病気の根本的な原因や深層にある問題を治療するアプローチを指します。

・長期的な治療を目的とし、病気の根本的な原因を解決することを目指します。

これらを風邪の治療を例にしますと、症状(咳、鼻水、発熱など)を緩和するための治療が標治で、免疫系の強化や体質改善を目的とした治療が本治の一例です。

鍼灸治療と医療機関による

治療を併用するメリット

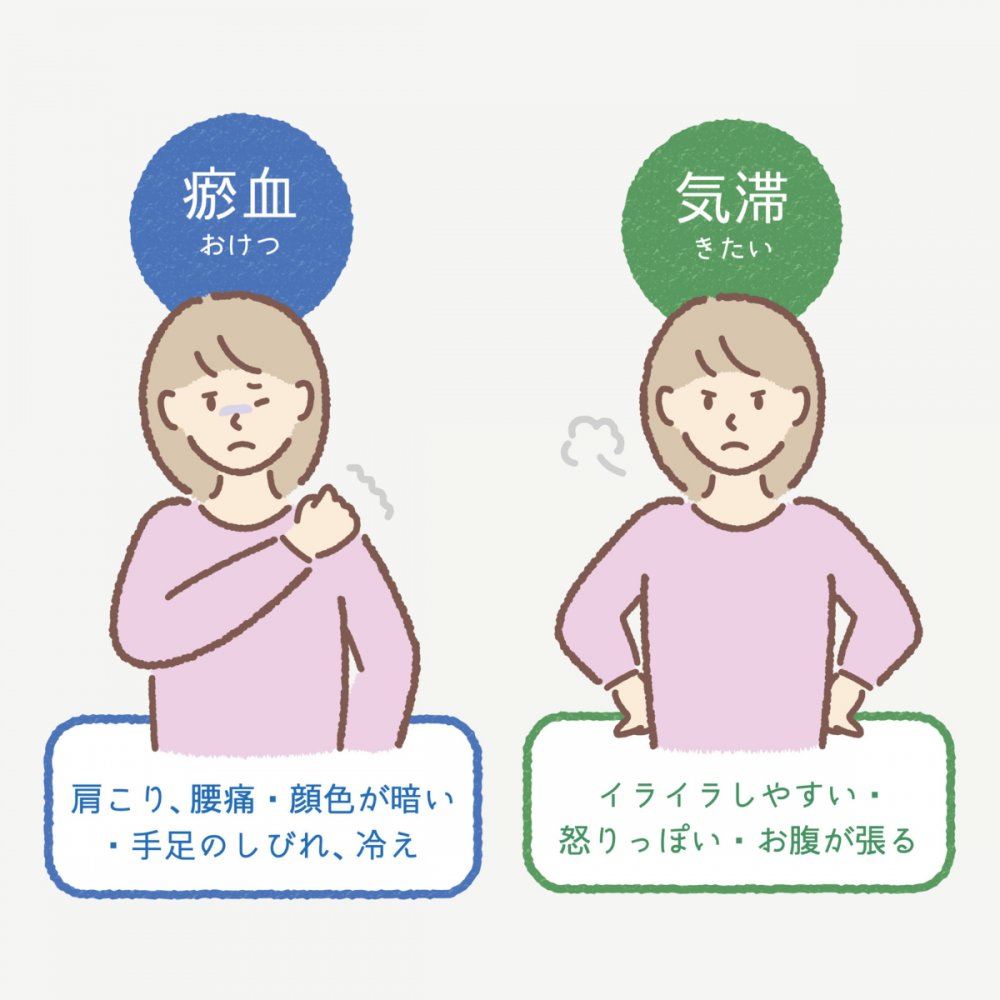

鍼灸治療は、西洋医学では捉えにくい瘀血(おけつ)や気滞(きたい)といった症状にアプローチできる特徴があります。

例えば、瘀血による痛みでは、西洋医学では炎症や組織の損傷などの明確な病変が確認できない場合、対症療法として鎮痛剤を使用することが一般的です。

しかしこの場合瘀血が解消されない限り、痛みが完全になくなることはありません。鍼灸治療は瘀血を取り除くのに有効ですが、鎮痛剤を併用することで日常生活を維持しながら治療を続けることができます。痛みを抑えることで、鍼灸治療に必要な時間的な余裕が生まれ、治療の継続がしやすくなるのです。

例えば、瘀血による痛みでは、西洋医学では炎症や組織の損傷などの明確な病変が確認できない場合、対症療法として鎮痛剤を使用することが一般的です。

しかしこの場合瘀血が解消されない限り、痛みが完全になくなることはありません。鍼灸治療は瘀血を取り除くのに有効ですが、鎮痛剤を併用することで日常生活を維持しながら治療を続けることができます。痛みを抑えることで、鍼灸治療に必要な時間的な余裕が生まれ、治療の継続がしやすくなるのです。

また、感染症や生活習慣病の対症療法、ガンの局所的な治療など、西洋医学が得意とする分野に東洋医学の体のバランスを整え抵抗力を高める治療を組み合わせることで、より高い効果が期待できます。

西洋医学が取り扱わないところを鍼灸治療で補い、逆に鍼灸治療では対応が難しい部分を医療機関の治療に委ねる。このように両者を上手に活用することで、より効果的な治療が可能になります。

西洋医学と東洋医学、それぞれの強みを活かしながら、患者さまにとって最適な治療を提供することが大切だと考えています。

瘀血…血流が悪くなり滞りが現れた状態

気体…気(エネルギー)の停滞で体の機能が低下したり自律神経が失調した状態

西洋医学が取り扱わないところを鍼灸治療で補い、逆に鍼灸治療では対応が難しい部分を医療機関の治療に委ねる。このように両者を上手に活用することで、より効果的な治療が可能になります。

西洋医学と東洋医学、それぞれの強みを活かしながら、患者さまにとって最適な治療を提供することが大切だと考えています。

瘀血…血流が悪くなり滞りが現れた状態

気体…気(エネルギー)の停滞で体の機能が低下したり自律神経が失調した状態

西洋医学と東洋医学の特徴

西洋医学の特徴

体調不良がある場合、検査などの客観的なデータをもとに病名を確定し、病気の原因や病変の箇所を特定し、それを取り除くことを目標とします。治療は、病因に直接アプローチして局所的に除去する方法や、発症した症状への対症療法が中心となります。そのため、症状の軽減や病気の回復が比較的早く見られることが特徴です。

東洋医学の特徴

健康状態を「気・血・水」のバランスや巡りとして捉え、その乱れを病気と考え、本来の正常な状態へ戻すことを目的とします。診断では、患者の訴えを重視し、施術者が五感を通じて得た情報から「気・血・水」の乱れを見極め、それを整えることで体調不良を改善していきます。治療は、病気そのものよりも患者の体全体に注目し、本来備わっている免疫力や自己回復力を高めるアプローチを取ります。また、局所的な改善ではなく、体全体のバランスを整えることで健康を取り戻すことを目指します。

体調不良がある場合、検査などの客観的なデータをもとに病名を確定し、病気の原因や病変の箇所を特定し、それを取り除くことを目標とします。治療は、病因に直接アプローチして局所的に除去する方法や、発症した症状への対症療法が中心となります。そのため、症状の軽減や病気の回復が比較的早く見られることが特徴です。

東洋医学の特徴

健康状態を「気・血・水」のバランスや巡りとして捉え、その乱れを病気と考え、本来の正常な状態へ戻すことを目的とします。診断では、患者の訴えを重視し、施術者が五感を通じて得た情報から「気・血・水」の乱れを見極め、それを整えることで体調不良を改善していきます。治療は、病気そのものよりも患者の体全体に注目し、本来備わっている免疫力や自己回復力を高めるアプローチを取ります。また、局所的な改善ではなく、体全体のバランスを整えることで健康を取り戻すことを目指します。

痛みの漢方的理解と鍼灸治療

一般的に痛みは局所の炎症や筋肉・関節の組織の損傷が原因とされますが、漢方では「不通則痛」という概念に基づき、気や血の巡りが滞り、筋肉や関節を養えない部位に痛みが発生すると考えます。

気血の巡りには五臓の生理機能が関わっており、痛みの出ている経絡や経筋を特定し、更に四診により痛みに関係している五臓を弁証し治療を行います。

例えば、膝の動作時の痛みでは足陽明の経筋に圧痛やコリを認めることが多くあります。この様なケースでは四診で脾気虚証と弁証される場合が多く、足陽明経筋の治療に加え、脾気虚に有効な人参サプリなどを使用すると、治療の効果が高くなります。逆に瀉法を行う効果が十分に得られません。

他にも気滞の痛みや血瘀の痛み、寒湿の痛みなど、痛みの原因を漢方により突き止め、それに適合させた治療を行うことで治療効果を高める事が出来ます。

気血の巡りには五臓の生理機能が関わっており、痛みの出ている経絡や経筋を特定し、更に四診により痛みに関係している五臓を弁証し治療を行います。

例えば、膝の動作時の痛みでは足陽明の経筋に圧痛やコリを認めることが多くあります。この様なケースでは四診で脾気虚証と弁証される場合が多く、足陽明経筋の治療に加え、脾気虚に有効な人参サプリなどを使用すると、治療の効果が高くなります。逆に瀉法を行う効果が十分に得られません。

他にも気滞の痛みや血瘀の痛み、寒湿の痛みなど、痛みの原因を漢方により突き止め、それに適合させた治療を行うことで治療効果を高める事が出来ます。

病気を治す? 体を治す?

薬の分類のし方に「治療薬or保健薬」という分け方があるのをご存じでしょうか。

治療薬とは病気やそれに伴う症状を治す薬で、風邪を例にしますと、発熱に使う解熱剤や肺の炎症に使う抗生物質、咳止め、鼻水止めなどなど風邪症状を抑えたり原因となる細菌を取り除いたりします。

一方保健薬とは書いて字の如く健康を保つ為の薬ですが、病気は疲労やストレスなどで体調不良になった時に生ずる場合が多く、その不良な体調を健康に導く薬を指します。

風邪を例にしますと、不摂生や過労などで体を弱らせそこに寒さなどの要因が加わると風邪を引きますが、弱った体を回復させる為に栄養剤や免疫を高めるのが保健薬です。

風邪を体力のある人が引いた場合は治療薬による対症療法だけで殆ど治癒しますが、高齢者など体力が衰えている人の場合は治療薬だけでは治癒しないことも多く、保健薬を加えることで早く治ります。

漢方では治療薬は主に実証用薬、保健薬は虚証用薬が多くこれ等の薬は体質改善の効果があります。

詳しくは漢方寿福堂にお問い合わせください。

治療薬とは病気やそれに伴う症状を治す薬で、風邪を例にしますと、発熱に使う解熱剤や肺の炎症に使う抗生物質、咳止め、鼻水止めなどなど風邪症状を抑えたり原因となる細菌を取り除いたりします。

一方保健薬とは書いて字の如く健康を保つ為の薬ですが、病気は疲労やストレスなどで体調不良になった時に生ずる場合が多く、その不良な体調を健康に導く薬を指します。

風邪を例にしますと、不摂生や過労などで体を弱らせそこに寒さなどの要因が加わると風邪を引きますが、弱った体を回復させる為に栄養剤や免疫を高めるのが保健薬です。

風邪を体力のある人が引いた場合は治療薬による対症療法だけで殆ど治癒しますが、高齢者など体力が衰えている人の場合は治療薬だけでは治癒しないことも多く、保健薬を加えることで早く治ります。

漢方では治療薬は主に実証用薬、保健薬は虚証用薬が多くこれ等の薬は体質改善の効果があります。

詳しくは漢方寿福堂にお問い合わせください。

不安感の正体と漢方的対処法

漢方では、感情を「木火土金水」の五つのカテゴリー(五行と言います)に分類しています。不安はその中の「水」に配当される「恐れ」の感情の一部として考えます。

また、五行では「水」を主る臓器を腎臓と定義しており、腎が弱ってくると不安の感情の制御も不安定になってきます。

腎を弱らせる原因としては、ストレスや睡眠不足、過労や生活の不摂生などがあります?また、加齢や長期間の病気も腎虚を引き起こす要因となります。腎虚になると免疫力も低下し、風邪が長引いたり腰痛や膝痛が慢性化したなど病気が治り難くなります。

不安感を改善するためには、腎を補ってあげることが必要です。腎を補う漢方薬を使うことも一つの方法ですが、他にも以下のような対策があります。

• 適量の天然塩の摂取(取り過ぎと水分補給には注意してください)

• 運動による血流改善

• 体を冷やさないようにする配慮

• 生活習慣の改善

これらの方法を実践することで、不安感を低下させることが期待できます。

また、五行では「水」を主る臓器を腎臓と定義しており、腎が弱ってくると不安の感情の制御も不安定になってきます。

腎を弱らせる原因としては、ストレスや睡眠不足、過労や生活の不摂生などがあります?また、加齢や長期間の病気も腎虚を引き起こす要因となります。腎虚になると免疫力も低下し、風邪が長引いたり腰痛や膝痛が慢性化したなど病気が治り難くなります。

不安感を改善するためには、腎を補ってあげることが必要です。腎を補う漢方薬を使うことも一つの方法ですが、他にも以下のような対策があります。

• 適量の天然塩の摂取(取り過ぎと水分補給には注意してください)

• 運動による血流改善

• 体を冷やさないようにする配慮

• 生活習慣の改善

これらの方法を実践することで、不安感を低下させることが期待できます。

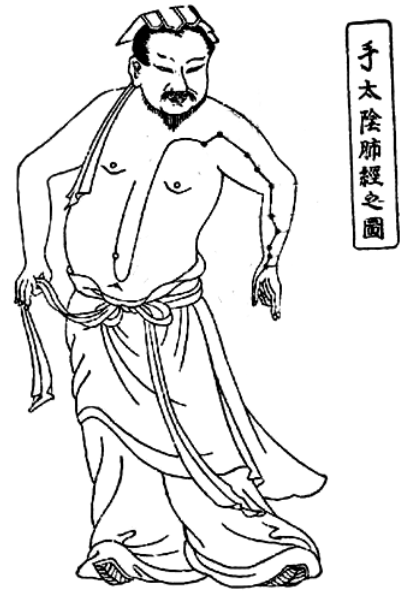

手太陰肺経の経路

手太陰肺経は、肺から始まり、鎖骨の下を通り、腕の内側を通って親指の先端に至る経絡です。そのため、この経絡に沿った部位に異常がある場合、呼吸器系の不調や皮膚のトラブル、倦怠感などが現れることがあります。

主な経絡の流れ

1.肺から始まり、喉を通過

2.鎖骨下を通り、肩から腕の内側へ

3.肘を経て前腕内側を通り、親指へと流れる

特に呼吸器系・皮膚・免疫機能に関係が深いとされています。日頃から深い呼吸を意識し、ツボを刺激することで健康維持につながると考えられています。

また、肺経の流れが悪くなると、乾燥肌・喉の不調・疲労感・気持ちの落ち込みなどが現れることがあります。

主な経絡の流れ

1.肺から始まり、喉を通過

2.鎖骨下を通り、肩から腕の内側へ

3.肘を経て前腕内側を通り、親指へと流れる

特に呼吸器系・皮膚・免疫機能に関係が深いとされています。日頃から深い呼吸を意識し、ツボを刺激することで健康維持につながると考えられています。

また、肺経の流れが悪くなると、乾燥肌・喉の不調・疲労感・気持ちの落ち込みなどが現れることがあります。

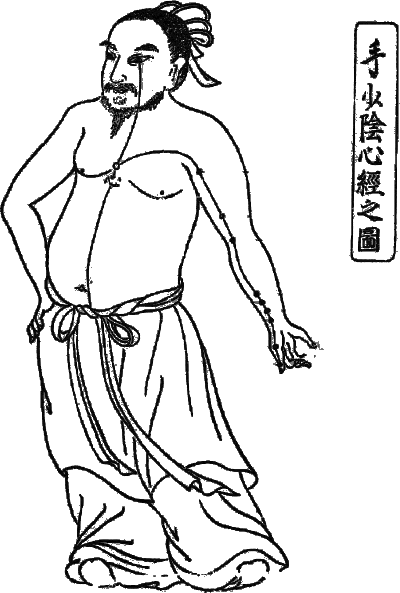

手少陰心経の経路

東洋医学における経絡の一つで、心(しん/ハート)の機能と深く関わっています。十二経脈の中で「少陰(しょういん)」に属し、心の生理機能、精神活動、血の循環を調節するとされています。

手少陰心経の経路(図の説明)

手少陰心経は、胸部の心臓から始まり、腕を通って小指へと流れる経絡です。

主な経絡の流れ

1.胸部(心臓)から起こる

2.心包(しんぽう)を通過

3.肺を経由して腕へ

4.腕の内側(上腕の内側・尺側)を通る

5.手首の豆状骨付近を通過

6.小指の末端(少衝穴)に達する

手少陰心経は心臓と精神活動の調整に関わる重要な経絡です。ツボ刺激を活用すれば、ストレスの軽減、心の安定、血行促進に役立ちます。特に「神門」や「少衝」は、心のバランスを整えるのに有効です。

手少陰心経の経路(図の説明)

手少陰心経は、胸部の心臓から始まり、腕を通って小指へと流れる経絡です。

主な経絡の流れ

1.胸部(心臓)から起こる

2.心包(しんぽう)を通過

3.肺を経由して腕へ

4.腕の内側(上腕の内側・尺側)を通る

5.手首の豆状骨付近を通過

6.小指の末端(少衝穴)に達する

手少陰心経は心臓と精神活動の調整に関わる重要な経絡です。ツボ刺激を活用すれば、ストレスの軽減、心の安定、血行促進に役立ちます。特に「神門」や「少衝」は、心のバランスを整えるのに有効です。